Le dossier de réalisation de la ZAC de Gimel rédigé conjointement par la commune de Grabels (maître d’ouvrage), plusieurs bureaux d’études (maîtres d’oeuvre) et GGL (aménageur choisi en 2018) a été publiée en avril 2023. Il contient l’étude d’impact de 2021 actualisée dont la rédaction a été coordonnée par EGIS et 7 annexes dont 2 traitent de la problématique hydraulique :

— Annexe 3 : volet eau de l’étude d’impact réalisée par GGL et SEIRI, un bureau d’études Voierie Réseaux Divers doté d’un service de modélisation hydraulique

Cette annexe s’appuie sur les PPRI et le Schéma Directeur Assainissement Pluvial de Grabels (2018), tous réalisés par EGIS, pour modéliser le ruissellement des eaux pluviales et la compensation à réaliser du fait de l’imperméabilisation d’environ 5,46 ha sur les 17,12 ha de la ZAC.

Elle s’appuie également sur une cartographie du BRGM établie il y a plus de 30 ans pour décrire la géologie et l’hydrogéologie sur le périmètre de la ZAC, ainsi que sur des mesures piézométriques et des tranchées au tractopelle réalisées plus récemment par le bureau d’études SOLEA BTP pour EGIS. La fiabilité de cette description est fondamentale car les mesures pour préserver les eaux souterraines et les normes de construction à appliquer en dépendent.

— Annexe 7 : étude géologique et hydrogéologique complémentaire réalisée par le laboratoire Hydro Science de Montpellier entre 2020 et 2021

Cette étude dont l’annexe 3 n’a pas tenu compte montre que le profil hydrogéologique sur le périmètre de la ZAC est plus complexe que la cartographie du BRGM ne le laisse supposer. Alors que cela devrait entraîner des études complémentaires avant le démarrage des travaux d’aménagement, le maître d’ouvrage a confié à GGL le soin de s’adapter en fonction des « découvertes » qu’il fera au cours de ces travaux.

La suite de ce texte dresse un panorama hydrogéologique du nord ouest de Montpellier à partir de cette annexe 7 en ne se limitant pas au seul territoire de la ZAC de Gimel. Ce panorama hydrogéologique est loin d’être exhaustif et des études supplémentaires pour caractériser et localiser les nappes d’eaux souterraines seraient les bienvenues. Cela permettrait une autre approche de l’urbanisation du nord ouest de Montpellier qui prenne mieux en compte l’hydrogéologie du secteur.

3 couches géologiques

Le territoire de la ZAC de Gimel se trouve sur une structure géologique appelée « Pli de Montpellier » avec les quartiers Zoo de Lunaret, Plan des 4 Seigneurs, Haut de Paillade. Le Pli de Montpellier est constitué de 3 couches géologiques :

— la couche Miocène avec des argiles et des marnes

— la couche Eocène avec des calcaires (avec possibilité d’aquifère) et des marnes

— la couche jurassique avec des calcaires (avec possibilité d’aquifère)

Décomposition en 3 zones selon la couche affleurante

Le territoire de la ZAC de Gimel se décompose en 3 zones selon la couche affleurante :

— Zone Nord Ouest : les calcaires jurassiques sont à qqs mètres de la surface du sol ; en profondeur, il y a un aquifère karstique dans les calcaires jurassiques

— Zone Centre : les calcaires éocènes sont à qqs m de la surface du sol ; ils contiennent à faible profondeur une nappe « perchée » ; puis il y a les marnes éocènes et enfin les calcaires jurassiques

— Zone Sud : les premiers mètres sont constitués de marnes miocènes relativement imperméables ; puis il y a les calcaires éocènes avec la nappe « perchée », les marnes éocènes et enfin les calcaires jurassiques

Les 3 zones selon le laboratoire Hydro Science de Montpellier

Les nappes souterraines

La grotte de Gimel est une résurgence de l’aquifère karstique des calcaires jurassiques ainsi que la résurgence du lac des garrigues et la source des moulins (aussi appelée source du martinet) ; cet aquifère est relié à la Mosson dans laquelle il déborde en cas d’excès d’eau. Le débordement dans la Mosson se produit de plus en plus rarement chaque année et la Mosson a un débit extrêmement faible plusieurs mois par an. Le réchauffement climatique en est probablement le principal responsable mais le forage dans l’aquifère pour irriguer le golf de Juvignac n’arrange pas les choses.

La nappe perchée dans les calcaires éocènes alimente le puits du mas de Gimel, la source du Verdanson et elle déborde au carrefour entre la route de Grabels et l’avenue de Gimel en cas d’excès d’eau.

Le puits “cathédral” du mas de Gimel

Il existe d’autres nappes souterraines à Grabels.

La source de l’Avy qui déborde dans la Mosson en cas d’excès d’eau est alimentée par un aquifère karstique dans les calcaires jurassiques. Le débordement de la source de l’Avy dans la Mosson est aussi de plus en plus rare ; ne faut-il pas y voir, en plus du réchauffement climatique, le résultat de l’urbanisation qui a imperméabilisé une partie de l’impluvium ? La source de l’Avy a fait l’objet d’une étude récente du BRGM dont nous attendons les résultats détaillés ; cette étude a mis en évidence 3 galeries partant de la source et contenant une eau de bonne qualité.

Les 2 captages aep du Château et du Pradas sont alimentés par la nappe du synclinal des Matelles – St Gély qui se trouve dans les calcaires éocènes.

Enfin, il existe une nappe « perchée » dans les calcaires éocènes dans le secteur du LIEN ; l’eau est de bonne qualité et aurait pu servir à l’irrigation agricole et même en appoint pour l’aep de Grabels ou St Gely. Le chantier de raccordement au champ captant du Redonel sur la commune de St Gély vient d’être lancé, malgré le risque important de pollution de la nappe par le LIEN et la carrière de Combaillaux.

Impact de l’hydrogéologie sur la construction des bâtiments

Le gonflement/dégonflement des argiles ne pose a priori pas problème car les fondations des bâtiments vont s’appuyer sur une couche calcaire qui est peu profonde.

Dans les zones Centre et Sud où la nappe perchée est peu profonde, la construction de parkings souterrains devrait être interdite afin d’éviter que les parkings atteignent cette nappe ; c’est aussi le cas sur la parcelle du projet Cortex. GGL n’a pas indiqué où seront localisés les parkings souterrains prévus pour la ZAC de Gimel; espérons que GGL choisira un emplacement adéquat pour ces parkings souterrains. Nous ne savons pas s’il y aura des parkings souterrains sur la parcelle du projet Cortex.

Problèmes hydrauliques posés par la ZAC de Gimel et le projet Cortex de la ZAC Euromédecine II

La diminution de la recharge de l’aquifère karstique des calcaires jurassiques par l’imperméabilisation du sol dans la zone Nord Ouest est négligeable car la surface imperméabilisée par la ZAC de Gimel sera une fraction très faible de la surface totale de l’impluvium.

Par contre, l’infiltration d’eau chargée de micropolluants après ruissellement sur le sol artificialisé de la zone Nord Ouest entraînera une pollution probable de l’aquifère karstique. Aucune étude n’a été réalisée pour quantifier cette pollution éventuelle ni sur comment l’éviter ; mais GGL prévoit néanmoins de construire des logements collectifs dans une partie de la zone Nord Ouest et celle-ci serait traversée par le mail piéton et une voie interne circulable (en voiture).

La diminution de la recharge de la nappe perchée des calcaires éocènes par l’imperméabilisation du sol dans les zone Centre et Sud est mal quantifiée dans l’étude d’impact et il n’y a rien concernant la parcelle du projet Cortex. Mais il ne fait aucun doute que la diminution de la recharge sera non négligeable et que cela affectera le débit du Verdanson.

La zone Centre est peu perméable puisque les calcaires et les marnes éocènes sont sub-affleurants et que la nappe perchée est peu karstifiée. Il en va de même pour la parcelle du projet Cortex. GGL en déduit, sans avoir réalisé d’étude, que le risque de pollution de la nappe par infiltration d’eau chargée de micropolluants est très faible. L’état actuel déjà très dégradé du petit talweg que forme la source du Verdanson jonché de déchets divers amène plutôt à considérer que le risque d’une pollution supplémentaire est bien réel.

La source du Verdanson, décembre 2023

La zone Sud est relativement imperméable puisque les marnes miocènes se trouvent au-dessus des calcaires éocènes. GGL en déduit, également sans avoir réalisé d’étude, que le risque de pollution de la nappe par infiltration d’eau chargée de micropolluants est nul.

La majeure parte de l’annexe 3 est consacrée aux eaux superficielles qui, sur le secteur de la future ZAC de Gimel, sont les eaux de pluie ruisselant d’amont en aval et pouvant provoquer des inondations.

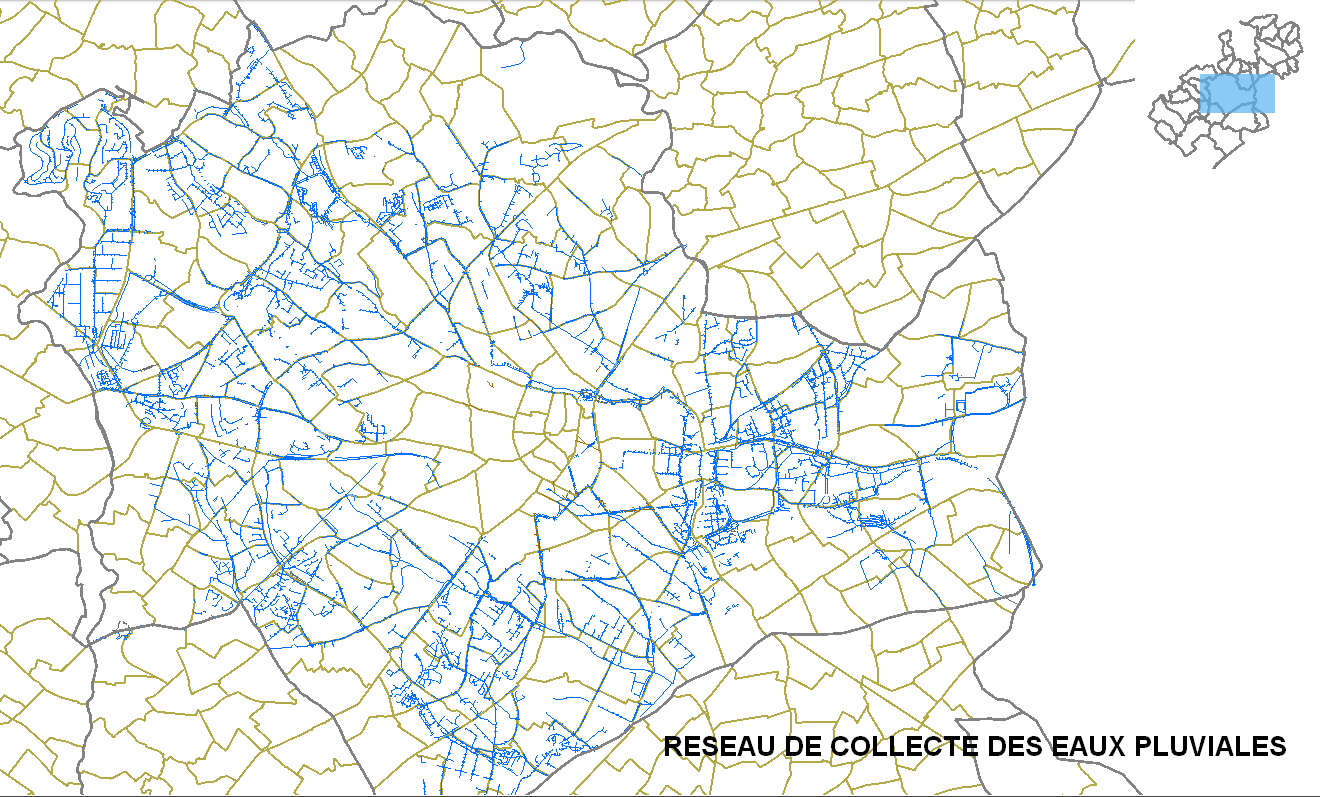

Une cartographie des bassins versants avec le sens du ruissellement a donc été établie.

Bassins versants et sens du ruissellement des eaux pluviales

3 bassins versants ont été identifiés :

— Gimel 1 BV Nord

L’essentiel de l’eau de pluie qui ruisselle sur ce bassin versant de 49 048 m² est récupéré dans le réseau de collecte des eaux pluviales avenue de Rome.

— Gimel 2 BV Sud

L’essentiel de l’eau de pluie qui ruisselle sur ce bassin versant de 107 774 m² est récupéré dans le réseau de collecte des eaux pluviales au carrefour avenue de Rome – avenue de Gimel.

— Gimel 3 BV Ecole

L’essentiel de l’eau de pluie qui ruisselle sur ce bassin versant de 14 417 m² est récupéré dans le réseau de collecte des eaux pluviales rue de la Valsière.

2 autres bassins versants en amont sont aussi à prendre en considération :

— BV amont 1

L’essentiel des eaux de pluie qui ruisselle sur ce bassin versant de 25 000 m² rejoignent les bassins versants Gimel 1 BV Nord et Gimel 2 BV Sud.

— BV amont 2

L’essentiel des eaux de pluie qui ruisselle sur ce bassin versant de 28 125 m² rejoignent le bassin versant Gimel 3 BV Ecole.

L’eau de pluie qui ne s’infiltre pas dans le sol et qui ne rejoint pas le réseau de collecte des eaux pluviales se déverse en aval en certains endroits. C’est le cas de l’exutoire à proximité de la ligne 1 du tram où le ruissellement des eaux pluviales se conjugue avec une résurgence de la nappe perchée dans les calcaires éocènes. Voir photos ci-dessous. Lors de fortes pluies, la voie de la ligne 1 du tram a déjà été inondée dans le passé.

Afflux d’eau au carrefour entre l’avenue de Gimel et la route de Grabels, 9 décembre 2023

Les débits de pointes du ruissellement des eaux pluviales ont été quantifiés par modélisation pour chaque bassin versant pour une pluie d’occurrence centennale. La ZAC de Gimel imperméabilisant des surfaces supplémentaires (cheminement piéton et esplanade, bâtiments et parkings, voirie, plan d’eau) va accroître le phénomène de ruissellement. Si aucune mesure n’est prise , le débit de pointes devrait augmenter de 60 % sur Gimel 1 BV Nord, 132 % sur Gimel 2 BV Sud et 25 % sur Gimel 3 BV Ecole.

Il y a 2 approches complémentaires pour réduire voire supprimer l’augmentation des débits de pointes : revoir à la baisse l’urbanisation du secteur en réduisant les surfaces imperméabilisées et/ou construire des structures de stockage temporaire des eaux de pluie (bassins de rétention, noues, toitures végétalisées…). C’est la seule 2ème approche qui a été retenue par GGL. Les 8 bassins de rétention non enterrés auront une profondeur de 80 cm à 1 m de profondeur et stockeront au total un volume de compensation de l’imperméabilisation de 6 625 m³.

Nous n’aborderons pas les avantages et inconvénients respectifs des bassins de rétention, des noues et des toitures végétalisées. Par contre, nous sommes en droit de nous interroger sur la nécessité de construire autant de logements sur ce secteur, compte-tenu des impacts négatifs que cela va générer en termes d’hydraulique et d’artificialisation de terres naturelles et agricoles.