7 ans après que la mairie de Castries ait alloué 8 000 m² à l’association Le Verger partagé de Castries pour y faire pousser des arbres fruitiers, une forêt verger composée principalement d’arbustes fruitiers issus de semis directs occupe ce terrain. Cette jeune forêt verger montre qu’une arboriculture pluviale et sans intrants est possible en région méditerranéenne.

Un terrain initialement peu favorable à l’arboriculture

Les 8000 m2 sont situés le long du mur du château de Castries et sont bordés par une zone pavillonnaire et un champ produisant du fourrage pour des chevaux. Ces 8000 m2 font partie des Espaces Boisés Classés du PLU de Castries.

Les 8 000 m2 de sol limoneux étaient précédemment occupés par une vigne. Après l’arrachage des pieds de vigne, le terrain a servi occasionnellement pendant quelques années au pâturage pour des chevaux. Le désherbage chimique de la vigne puis le pâturage avaient rendu le sol très compact; il était aussi relativement pauvre en matières organiques. De par ces caractéristiques, le sol était peu apte à infiltrer et stocker l’eau; une partie des 8 000 m2 était d’ailleurs inondée par ruissellement lors de fortes pluies. Le Verger partagé de Castries a donc entrepris la tâche de rendre à nouveau le sol vivant et fertile.

Le 8 juin 2016, lors de l’inauguration du verger partagé, les cinq premiers arbres fruitiers sont plantés, en présence d’une nombreuse assistance. 70 personnes présentes ce jour-là deviendront par la suite membres de l’association Le Verger partagé de Castries. En décembre 2016 et janvier 2017, 74 arbres fruitiers sont plantés avec un espacement de 10 m par des membres du Verger partagé de Castries et d’autres volontaires. Chacun d’eux apporte un ou plusieurs jeunes arbres provenant d’une pépinière ou de son jardin. La mairie, quant à elle, fournit 20 jeunes arbres supplémentaires, creuse les trous, apporte du bois raméal fragmenté pour pailler les arbres, fait installer une borne d’irrigation par BRL et pose un panneau d’information. Une convention de mise à disposition des 8 000 m2 par la mairie de Castries est finalement signée par Le Verger partagé de Castries en février 2017 pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction. Cette convention stipule que le verger doit être cultivé sans apports d’engrais ni produits chimiques et elle interdit l’usage d’engins motorisés.

Des pratiques agricoles innovantes

L’objectif que s’est donné l’association Le Verger partagé de Castries est de faire pousser sur les 8 000 m² un verger méditerranéen, constitué d’arbres fruitiers rustiques, sans irrigation (sauf les deux premiers étés pour les jeunes arbres plantés), ni apport d’engrais, ni traitement chimique, avec un investissement en matériel réduit (deux vieilles brouettes, deux pelles et une fourche).

Le choix de pratiques agricoles basées sur la nature et son temps long, supposées les plus en adéquation avec l’objectif énoncé ci-dessus, s’est rapidement révélé pertinent.

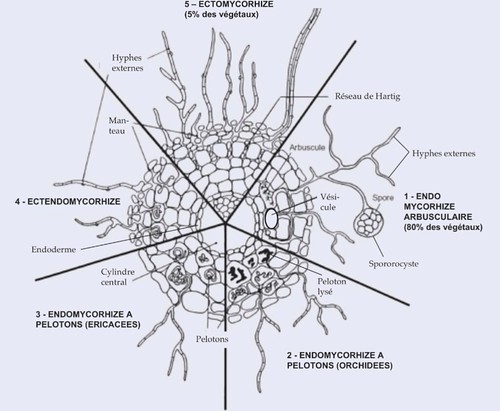

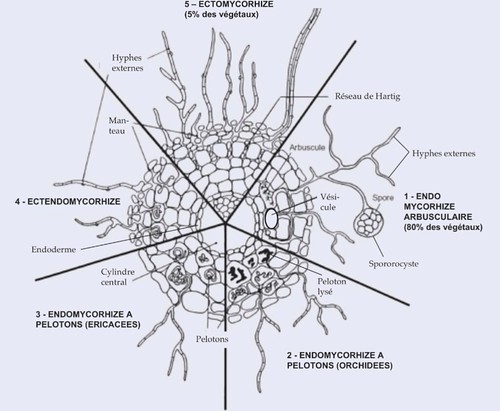

Les semis directs de pépins et noyaux de fruits augmentent la densité de plantation d’arbres fruitiers. Ces pépins et noyaux de fruits sont semés dans les herbes qui protègent les jeunes plantules des gelées tardives, de la chaleur estivale, des fortes températures et leur apporte l’eau de la rosée. Cela donne des arbres résistants car pourvus de bonnes racines pivots, capables en période de sécheresse d’aller chercher l’eau et les nutriments en profondeur. Ils vivront et produiront des fruits aussi plus longtemps. D’autres arbres non fruitiers issus de semis spontanés poussent également et apportent leur contribution à l’ensemble du verger en matière de microclimat, par leur production de biomasse. Les semis directs reçoivent un apport d’inoculum, une petite poignée des litières ou du sol prélevé dans une forêt ou au pied de vieux arbres fruitiers afin d’enrichir la vie du sol, dans l’espoir de voir se développer des associations mycorhiziennes dans l’ensemble de la parcelle. Le développement d’une symbiose entre les champignons mycorhiziens et les racines des plantes est fondamentale car elle améliore la structure du sol et l’enracinement, permet une meilleure absorption de l’eau, du phosphore et de l’azote, et une meilleure résistance aux stress hydrique et thermique, ainsi qu’aux maladies et attaques d’insectes.

La fertilité du sol est restaurée progressivement par la végétation spontanée : plantes herbacées, buissons, arbustes divers. Le Verger partagé de Castries a répertorié environ 70 herbacées différentes parmi lesquelles des espèces bio-indicatrices de l’état du sol. Cette végétation n’est jamais fauchée; elle se diversifie au cours du temps, améliorant ainsi le sol et le microclimat du couvert végétal. Seul le Sorgo d’Alep (Sorghum halepense), une herbacée invasive qui menace cette diversité végétale, est systématiquement arraché. Ainsi, le verger évolue peu à peu vers une forêt et son sol forestier continue par lui-même à s’enrichir par ses propres apports en matière organique : feuilles, branches, racines. Le seul apport extérieur a été constitué durant les premières années par les bois de taille broyés et non broyés, et les feuilles mortes des jardins environnants, afin d’accélérer la restauration de la fertilité du sol et son stockage en carbone. Les feuilles mortes vont se composter en quelques mois et le bois mort broyé en plus d’un an; le bois mort non broyé posé à même le sol va pourrir, attirer champignons et insectes, et servir d’abri à une faune qui n’existait pas auparavant. L’apport de feuilles provenant des jardins environnants a peut être un impact négatif sur le verger. Le gaillet grateron, herbacée bio-indicatrice de la présence de nitrate, est apparu en abondance autour des arbres paillés avec des déchets verts riches en feuilles. Les arbres fertilisés par des feuilles riches en azote ne font plus l’effort de développer autant leurs symbioses bactériennes et mycorhiziennes. Or ces deux types de symbioses améliorent respectivement la nutrition azotée et la nutrition minérale et hydrique de la plante et permettent d’éviter le recours aux engrais.

Les écologues et les agronomes commencent juste à prendre la mesure de la capacité d’un écosystème à évoluer pour s’adapter à de nouvelles conditions climatique et physique. Le Verger partagé de Castries a choisi de s’insérer modestement dans l’écosystème en évolution permanente que constitue le verger, en limitant ses interventions aux semis directs et à l’apport de déchets verts. Les arbres fruitiers et les quelques arbres pionniers utiles (frênes, acacias, micocouliers, ormes…) issus des semis directs sont génétiquement tous différents. Cette biodiversité est porteuse de rusticité et facilite l’évolution de l’écosystème en une « forêt verger » capable de s’adapter au climat chaud et sec qui nous attend. Quelques fruitiers issus des semis directs pourront être greffés, en particulier sur les poiriers sauvages locaux. Les arbres fruitiers plantés ou issus de semis directs ne sont pas taillés. Les semis directs se poursuivent principalement avec les noyaux ou pépins des fruits récoltés sur place. Les déchets verts sont divers : bois raméal fragmenté, branches laissées sur le sol résultant de la taille en trogne de quelques arbres non fruitiers, apports des jardins environnants etc.

En septembre 2022, Le Verger partagé de Castries a recensé 70 arbres fruitiers plantés entre décembre 2016 et 2017 (chacun identifié par une ardoise portant nom, variété, famille), 60 « bosquets » de 140 arbres fruitiers semés depuis 2018 (identifiés par un drapeau orange avec un numéro), 50 arbustes fruitiers issus de semis directs en 2020 et 2021 (identifiés par un piquet blanc), 30 arbustes fruitiers issus de semis directs dans les bordures, 20 arbres divers (robiniers, frênes, ormes, micocoulier peupliers, chênes) semés par les oiseaux et les élèves de l’école primaire de Castries. Un nouvel inventaire effectué en octobre 2022 recense 585 arbres et arbustes, dont 364 fruitiers (61%). Quelques arbustes issus de semis directs ont été greffés en 2021, 2022 et 2023.

Les arbres plantés ont donné des fruits dès 2019 (cerises, abricots, pêches, amandes, pommes, poires, figues, prunes, coings, nèfles d’Allemagne, noisettes, jujubes, argouses, arbouses, kakis, amélanches) et le nombre de fruits a augmenté les années suivantes sauf en 2021 où la gelée noire d’avril a réduit considérablement la production. D’autres fruits (nèfle du japon, cornouille) sont attendus. Les tous premiers fruits des arbres issus des semis direct sont apparus en 2022 (pêches, prunes, pommes, amandes).

Certains arbres fruitiers ont dès le début subi des maladies causées par des champignons et des dégâts causés par des insectes ravageurs. La cloque du pêcher (champignon Taphrina deformans) provoque l’apparition de feuilles boursouflées et leur chute ; la plupart des pêchers du verger sont touchés par la cloque au printemps ; les pêchers issus de semis direct récupèrent rapidement leur feuillage à la différence des pêchers plantés dont la production est de ce fait diminuée. La moniliose de l’abricotier et du pêcher (champignons Monilinia fructigena et Sclerotinia fructigena) provoque le dessèchement des rameaux, bourgeons floraux et fruits; un pêcher du verger qui avait été particulièrement touché en 2022 a produit beaucoup de fruits sains en 2023. Les capnodes (coléoptère Capnodis tenebrionis) adultes attaquent les feuilles et les bourgeons des abricotier, pêcher, amandier, cerisier et prunier et les larves attaquent les racines des jeunes arbustes ; les nombreux capnodes adultes présents sur les abricotiers et amandiers du verger sont ramassés et éliminés par les membres du Verger partagé de Castries ; il n’y a pour l’instant aucun dégât visible causé par les larves. La cétoine grise (coléoptère Oxythyrea funesta) attaquent les fleurs des pommiers et autres rosacées ; il n’existe pas actuellement de traitement efficace contre cet insecte ravageur ; il faut donc les ramasser à la main et les éliminer ; le ramassage à la main ayant été trop tardif, une grande quantité de fleurs de pommiers et cognassiers du verger ont été détruites par la cétoine grise en 2023.

En résumé, une monoculture d’arbres fruitiers produit en moyenne plus de fruits par unité de surface que la forêt verger de Castries mais sa production dépend de l’apport d’engrais, de produits phytosanitaires et d’eau. Les arbres fruitiers en monoculture auront aussi une durée de vie moins longue que les arbres des diverses espèces rustiques de la forêt verger. La diversité des espèces de la forêt verger la rend tout simplement plus résiliente aux hautes températures et gels, ainsi qu’aux maladies et insectes ravageurs que les produits phytosanitaires n’ont pas pu éradiquer dans une parcelle en monoculture d’arbres fruitiers.

Des escargots, des sangliers, des mulots et un blaireau ont aussi causé des dégâts dans le verger. C’est le prix à payer pour une forêt verger en « libre évolution » et non clôturée. Les sangliers ont arraché cinq arbres plantés et quelques arbustes en semis direct en hiver et au printemps ; ils ont aussi « labouré » des zones de paillage riches en vers de terre. Les mulots ont creusé de nombreuses galeries abîmant au passage certains arbustes qui venaient juste d’être plantés. Un blaireau a creusé un grand trou au pied d’un noisetier et coupé au ras du sol un jeune pommier ; celui-ci a redémarré comme les arbustes abîmés par les mulots. Le retour des hérissons sur la parcelle devrait réduire les dégâts causés par les escargots dans le futur.

Un écosystème devenu apte à lutter contre la désertification en région méditerranéenne

La sécheresse et les températures estivales élevées dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales en 2022 et 2023 ont fortement diminué la production fruitière et même provoqué la mort d’arbres sur certaines parcelles. Tous les modèles climatiques prédisent une augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse couplés à des températures estivales élevées en région méditerranéenne. En conséquence, les arboriculteurs ont demandé que dans le futur les dérogations aux interdictions d’irriguer des arrêtés sécheresse qui s’appliquent déjà aux plantiers (arbres de moins de 2 ans) soient étendues aux arbres fruitiers adultes. Mais n’est-ce pas une fuite en avant vouée à l’échec ?

Alors que le verger partagé de Castries n’est pas irrigué, il a beaucoup mieux résisté à la sécheresse et aux températures estivales élevées que les parcelles de monoculture fruitière. En voici les raisons qui précisent et complètent ce qui est dit au paragraphe précédent.

Avec la transformation progressive du verger en forêt verger, son sol se rapproche des sols forestiers qui ont une teneur élevée en matière organique. Or, la capacité d’un sol à retenir et stocker l’eau est directement proportionnelle à sa teneur en matière organique : 1 % de gain du sol en matière organique équivaut à 200 m³ d’eau supplémentaire par hectare. L’eau de pluie s’infiltre dans le sol du verger que la présence de nombreuses racines et d’humus a rendu plus poreux ; elle peut même parfois rejoindre la nappe phréatique qui est peu profonde dans le secteur. A l’eau de pluie s’ajoute l’eau de la rosée qui pourrait atteindre jusqu’à 3 mm par jour. La rosée contribue aussi à maintenir l’humidité du sol y compris en périodes sèches.

L’évapotranspiration des herbacées qui couvrent l’intégralité du verger diminue la température du couvert végétal et crée de ce fait un micro-climat dont profitent les arbres fruitiers puisqu’ils souffrent moins de la chaleur.

Le semis direct de différentes espèces et variétés d’arbres fruitiers ainsi que l’enherbement permanent du verger favorisent la mycorhization par plus d’une centaine de champignons différents, de même que le sureau, les ronces, le lierre, le prunelier, l’aubépine et le noisetier. En effet, les arbres fruitiers majoritairement de la famille des rosacées sont endomycorhizés de même que les herbacées (voir schéma ci-dessous). Les mycorhizes multiplient par 10000 la surface d’exploration des racines de la plante hôte et par un mécanisme physiologique pas encore totalement élucidé fournissent de l’eau et des sels minéraux à la plante hôte et permettent aussi l’échange de substances entre les arbres, utiles dans la prévention des maladies et contre les insectes ravageurs. Au final, les mycorhizes augmentent la croissance des arbres fruitiers puisque le manque d’eau est le principal facteur limitant cette croissance en régime méditerranéen.

Notons que le robinet d’irrigation BRL utilisé les deux premières années pour irriguer les arbustes fruitiers qui venaient d’être plantés n’est plus utilisé depuis lors puisque Le Verger de Castries a choisi de n’irriguer ni les arbres plantés au delà des deux premières années ni les nouveaux arbres issus de semis direct.

Poursuivre et essaimer

Sur le plan économique, la forêt verger de Castries fonctionne dans l’esprit du « Zéro Budget Natural Farming » en plein développement en Inde, comme alternative à l’agriculture intensive. La forêt verger produit des fruits sur plusieurs mois dans l’année et ses arbres fruitiers rustiques devraient vivre de 80 à 100 ans, alors qu’une monoculture d’arbres fruitiers produit sur une courte période de l’année et ses arbres ont une durée de vie de 30 à 50 ans.

La cueillette des fruits par les membres du Verger partagé de Castries (et aussi par des habitants de Castries puisque la forêt verger est ouverte) est l’activité la plus importante, suivie de la taille des arbres non fruitiers et de l’entretien des sentiers pour limiter au mieux le piétinement du sol.

Il est important de poursuivre l’expérimentation de la forêt verger de Castries en continuant à densifier les 8000 m² par des semis directs et en observant quelles sont les espèces et variétés d’arbres fruitiers qui s’adaptent le mieux aux conditions climatiques de plus en plus difficiles en région méditerranéenne.

Il est également important de multiplier les forêts vergers de ce type à Castries, dans les communes de la métropole de Montpellier et au delà.

A Castries, des membres de l’association Le Jardin partagé de Castries ouvrent la voie de l’essaimage :

- X a un voisin qui ne cultive pas une parcelle de 1 ha ; il lui a proposé de la semer pour en faire une forêt verger qui en augmentera la valeur économique et environnementale. Ils ont passé un accord écrit (commodat).

- Y a près de chez elle un petit terrain de la mairie non utilisé ; elle fait une démarche pour avoir l’autorisation de le semer.

- Z possède un terrain en friche dans un village voisin ; il va le semer.

À noter qu’à Castries, une forêt verger naturelle s’est installée sans aucune intervention humaine sur le ballast de la voie de chemin de fer abandonnée depuis quarante ans.

L’association Le Verger partagé de Castries propose d’organiser des bourses de semences et des équipes de semeurs. Il faut semer dans les herbes dès maintenant les noyaux d’abricot, de pêche et de prune qui viennent d’être récoltés, pour une germination à la fin de l’hiver prochain.

***

Ce texte a été rédigé par Le Verger partagé de Castries, mis en forme par Eau Secours 34 et relu par Semeurs de Jardins.

Eau Secours 34 et Semeurs de Jardins sont membres du Collectif Ceinture Verte de Montpellier.